【科学随笔】

首先,科普的核心是要弘扬科学精神,普及科学知识。中国科学院刘嘉麒院士认为,科学性是科普作品的灵魂。普及科学知识是科普活动的根本目的。但科普应该有多种形式。目前许多科技工作者还是只习惯科普讲座、报告、演讲,在创作科普图书、制作科普视频、指导公众科学实验等方面乏善可陈。最近情况有了一些改善,比如杨焕明院士著的《天生与人生——生殖与克隆》、周志炎院士的《远古的悸动》等科普图书广受称赞,但国内的原创科普书籍还是比较少。在科普活动方面,中科院、科技部等单位也组织了“科学之夜”“公众科学日”等活动,效果非常好,它不是公众简单的听、看,而是亲自参与、互动、体验,只有这样才有趣。但我比较反对过度使用VR、AR、MR等开展科普活动,科学技术的直接参与和体验非常必要,没有必要过度借助虚拟的东西,否则会走向另一个极端。

其次,科普的目的在于激发科学兴趣。科学作品的关键目的在于激发公众科学兴趣。如果科普活动变成第二课堂,那就走偏了,失去了其真正的价值。所以,科普活动不能全部在校内展开,也不应该全由老师承担,让科学家、研究生、博士生等科研人员参与到科普活动中来,可能有其独到之处。爱科学,去科技馆、科普基地是最好的方式。学科学,关键不是学书本,是要动手体验,组装、制作玩具等,让公众在动手制作的快乐中学习知识,效果远胜于其他方式。

再次,科普要不断创新传播方式。做科学传播、做科普也要精准,瞄准不同的目标人群、不同的年龄段,创作不同的作品。比如对少年儿童而言,可以开发研学旅游。一是让孩子们经常走进科技馆、研究所,接触科技导师和科学家,更加了解科学这个职业。二是通过体验式科普,边学习、边实验。

在科普作品的创作中,有几个需要关注的趋势。首先,是可视化科普。科学可视化是国际趋势,我们在这方面做得很不够。许多书插图很少,在影视片中对科学的阐述非常少、也比较粗糙。其次,是艺术式科普。艺术与科普结合非常有力量,“一图胜千言”——讲了半天、写了半天,不如一幅画或一张照片能让大家明白。下一步可能就是“一频胜千图”——光有画不行,得有动感,直观展示过程;时间也不能长,要精简凝练,在短时间内把有效信息传播出去。再次,名人式科普。名人来做科普的效果好于普通科研人员,我们既要培养网红科学家,也希望更多科学大家参与到科普中来。

在科普作品创作中如何写好医学新闻,我们还应该加强科学与艺术的结合——科学没有艺术是乏味的,艺术没有科学是无力的。所以我们该往哪边走?我想,不是往科学那边走如何写好医学新闻,也不是往艺术那边走,而是向前走,双方形成合力、融合创新发展,这样才能产生无愧于时代的原始创新成果和伟大艺术作品!

学部新闻 || 井冈山大学医学部2023届毕业

5月19日晚,井冈山大学医学部2023届毕业晚会暨第七届医药文化节闭幕式在学生会堂圆满落幕。...(82)人阅读时间:2023-11-16

引才再发力,链接前沿医学技术

任晓平院士表示,此次工作站的成立,为“脊髓融合术”创新理论的临床实践提供了良好平台,也...(96)人阅读时间:2023-10-30

上海高校创新发展医学新科系 医产交叉加

如今,医工交叉已逐渐成为上海交通大学医学院新医科创新发展的主要方向。学校通过探索医...(124)人阅读时间:2023-10-30

医学前沿

记者9月10日从重庆市经济和信息化委员会、市药品监督管理局召开的新闻发布会上获悉,国家...(93)人阅读时间:2023-10-29

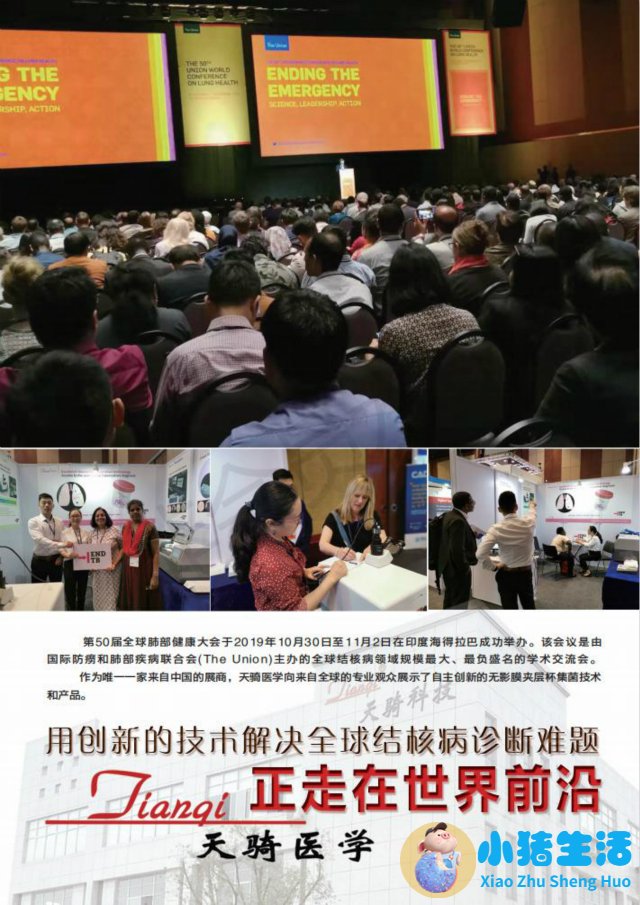

天骑医学创新肺结核诊断技术惊艳世界

但是,当前我国结核病流行形势仍然严峻,是全球30个结核病高负担国家之一,位居全球第2位...(202)人阅读时间:2023-10-25