移动互联网时代,先锋艺术家安迪·沃霍尔的名言:“每个人都能成名十五分钟,每个人都能在十五分钟内出名”,被直播、短视频、社交网络等平台制造的大批“网红”“大V”不断验证着,且“每个人”都能以清晰而准确的面目被人看到。但当“每个人”都有可能成为网红时,网红的泡沫化、污名化倾向也越来越明显,因而难以走出“成名十五分钟”的泥淖。

但以知识博主成名的“网红”则不同,他们由智识赋予的强大生命力,可以克服时间更长久的冲刷。其底层逻辑,无外乎是智识者能启迪人的觉悟、震撼人的灵魂,是众生所需。近年来国内在医学、法学等领域涌现出了这样的人物,其共同特点是:网红、智识者。

首先说医学。“不为良相,便为良医”,中国读书人始终有当名医的情结。流风所及,便培育了这样一种现象:有医学背景,且能在文艺领域取得名望和成就的,为数不少。

大众视野所及,“弃医从文”、以批判并改造国民性为己任的鲁迅先生最为知名;“流行音乐教父”罗大佑出生医生世家,自身也是西医,弃医从艺的原因是“拿手术刀可以医治病人医学搞笑新闻,但是做音乐可以治愈时代”;以《字里藏医》等著作为人所知的徐文兵是中医;“既能做个霸气侧漏的商人,也能做个文艺洒脱的作家”的冯唐,有医学博士的学历……

在这一叙述脉络下,陶勇是最新的“晋级者”。他本是一位享有盛名的眼科医生,毕业于北京大学医学部,眼科学博士,留学德国,现为首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师、教授、博士生导师,眼科精准诊疗和数字化的先行者。他有一双灵巧的手,最快能在5分钟内完成一台极为精细的眼部手术。其医学成就可谓触摸到了相关行业的“天花板”。然而在两年前,在一场震惊全国的伤医事件中,这位顶级眼科医生左臂的神经和9根肌腱被一刀砍断,人们都在为他的手感到惋惜。随后,人们从他出版的一部名叫《目光》的个人随笔集中医学搞笑新闻,看到了他的“眼睛”,那是一双领略人间冷暖、是非善恶后,仍释放着温情的眼睛。

《目光》是一个医生的沉思录和成长感悟:一个农村出生的寒门子弟,通过高考改变命运,成为全国知名医院眼科医生;从因为母亲看眼病觉得神奇便在内心深处种下学医的理想种子,到研究葡萄膜炎这一世界范围内眼科治疗领域的疑难重症;从最初对医学的好奇到全然的奉献,对生命领悟越来越深。仔细阅读,读者会发现这是一本陶勇写给生活的情书,没有抱怨与憎恨,更没有自哀自怜,而是对生死、善恶、理想、名利、孤独、生死、自我、信任、大爱等主题的沉思与感悟。在这本书里,陶勇将哲学探索的心得落实于积极的生命实践,不断走向本真自我的实现。无怪乎哲学学者周国平评价,陶勇“既懂得完整的人体,又懂得完整的人性”。

继《目光》之后,新作《自造》的问世是一个必然。陶勇说:“这两年来我遇到的是人生中突如其来的打击,接触到的是年轻人普遍存在的迷茫,前者给我带来的只是短暂的调整,而后者却让我长时间陷入思考。”面对读者的各种困惑,陶勇想要给求助者以解决方法,这也是他写这本书的初衷。此时的他,不仅是一位眼科医生,更是患者朋友的人生医师。他以医者和普通人的双重视角,忠实地记录了这个时代的医患关系、医者思考和医学故事,分享医院之内和医院之外的人生感悟。

换言之,陶勇正在创造一种崭新的医生形象,他不仅应对你的身体疾病,更试图帮助你用新的眼光来理解自身与世界。

新书《自造》的书名原叫“自造人生观”,出版时去掉了“人生观”三字。在作者陶勇看来,自造的大众解读是自造人生观、幸福观和价值观。就他的观察,当下年轻人在选择职业的时候,多多少少有一定的情怀,只是随着环境的改变,慢慢忘记了最开始的那些情愫。他说:“在我们的人生中,在比较中失去的,要从存在中要回来,我们要找到自己最珍贵的东西,找到我们自己的闪光点。”以职业为窥镜,医生可以看见人性,看见善恶,看见生死,让自己对人生的理解从碎片走向融合,从混沌去往通透,其他职业亦如此——这大概是陶勇想传递给读者的人生观。

陶勇对于新时代医生的职业化信念,也有自己的理解。在他看来,随着科技的进步,医生可能不再需要完全依赖于经验,如果说过去是“经验时代”,可能现在逐渐迈入了“循证时代”和“精准时代”。因为医疗、科普、科研、科技成果转化的普及,在新时代有了新要求。新时代的医生就是要以一种开放的心态和敢于作为的心态去面对时代,相对的职业化信念,一定程度上也可以帮助我们去建立自洽的逻辑观和人生观。

这本书是一个理想主义者的人生独白,以医者和普通人的双重视角观照当下,记录工作和生活中的平凡故事。陶勇医生说他深知自己的方法未必适应每个人,但他仍然愿意诚恳地分享。让你相信这世上有光,让我们相信光的力量。

也是在两年前,中国政法大学法学教授罗翔的刑法视频课在网络上走红,他科班出身,有深厚的法学素养,但他上课不板着面孔,被网友称作“法学界郭德纲”“刑法网红”。

在罗翔看来,知识是枯燥的,法律是枯燥中的枯燥,为了能对抗枯燥的学习,他在课堂上总是提出许多脑洞清晰、角度刁钻的问题,从“法外狂徒张三”到《隐秘的角落》《沉默的真相》等,从刑法角度分析,传达公平与正义、法治与道德。此外,他还常年从解读热点案件入手,向大众普及法治观念,以此拥有了更大的影响力。《中国新闻周刊》评价罗翔:“外皮是喜感的口音,搞笑的例证;内核则是在多年的实践和思辨中寻求真理,催人上进,成为内容产业中的一股‘清流’。这恐怕是罗翔之所以能持续受欢迎的原因所在。”

新出版的《法治的细节》一书,是罗翔面向读者的法学随笔。这本书可以分为两个部分,一部分是从热点案件解读、法学理念科普、经典名著讲解等6大板块,普及法律常识与法治观念。内容包括辛普森案、电车难题、性同意制度等法律基本常识,或N号房、张玉环案等时事热点的案件,目的是从多维度培育法律思维,助力法治社会的构建,点亮每个人心中的法治之光;另一部分则是罗翔个人的求学之路、心路历程。

对读者而言,前一部分的内容是罗翔进行法律普及与法考教学的常规操作。而后一部分,更能体现罗翔隐藏在法治精神背后的一份自省与清醒、人性与温度。

对成为“网红”获得广大的影响力,罗翔的反应有四:一是“荣幸”,觉得可以通过这个标签让更多民众认同法治的精神;二是“自知”,认为自己受欢迎的原因,不过是拨动了大家的心弦,与其说是打动了大家,不如说大家是被自己内心对公平正义的渴望所感动;三是“害怕”,害怕自己乱用话语权,更害怕自己迷恋因话语权带来的影响力;四是“自省”,重新审视过往对热点案件的解读,是不是利用了他人的痛苦、剥削了他人,是不是在消耗热点、追名逐利。

有趣的是,罗翔是因为普及法律知识,以“智者”的形象成为网红的,但他对“智者”充满了警惕。在他看来,这个世界充满太多聪明的“智者”,他们用各种似是而非的观点蛊惑人们,让我们日益肤浅与独断。他还引用了亚里士多德在《论智者的谬误》中为“智者”所下的定义:智者的技艺貌似智慧其实不是智慧,所谓智者就是靠似是而非的智慧赚钱的人。罗翔很害怕自己成为这样的“智者”,他追求的是“智慧”,而智慧更多是一种否定性——那就是承认自己的无知,接受理性的有限,在各种悖论中寻找到真理。

基于此,罗翔将自己定位为法学殿堂的“门童”。他想做的是邀请大家与伟大的先贤对话,感受人类群星的璀璨,超越日常生活的庸碌,思考法治真正的要义。《法治的细节》一书,便是他发出的一份“邀请书”。

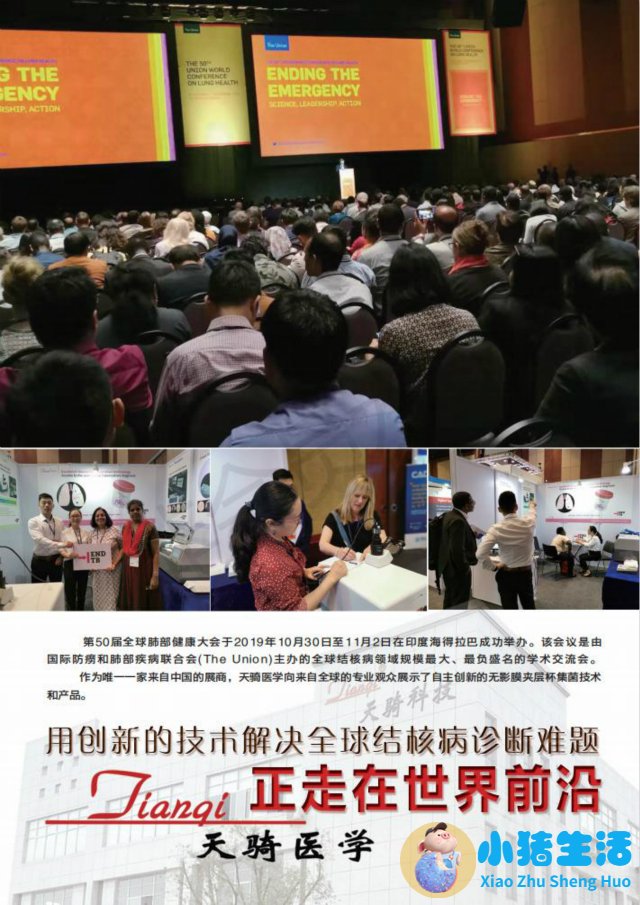

天骑医学创新肺结核诊断技术惊艳世界

但是,当前我国结核病流行形势仍然严峻,是全球30个结核病高负担国家之一,位居全球第2位...(176)人阅读时间:2023-10-25

海通医药|疫情防控优化措施“新十条”

疫情防控优化措施“新十条”发布,关注社会活动或将恢复下的医药相关板块。...(161)人阅读时间:2023-10-21

严歌苓北师大唯一学徒:放弃医学专业只

”封薇告诉澎湃新闻(),工作后意识到自己真的很喜欢写作,对医学实在不感兴趣,于是决...(177)人阅读时间:2023-10-21

澎湃新闻:两医学生车站救人无效遭网络

两医学生救人无效遭恶评,逝者家属:恶评不道德,感谢两女生近日,两名成都中医药大学医...(52)人阅读时间:2023-10-20

恒大向中国医学科学院捐款1亿元,设抗病

2月10日,中国医学科学院官网发布消息,中国医学科学院收到恒大集团的1亿元捐赠款项,用于...(95)人阅读时间:2023-10-20